陈佩斯《戏台》爆红背后: 那个陪他种石榴的女人, 才是真狠角色!

图源网络 《戏台》海报

在娱乐圈这个名利场,能有多少夫妻共富贵却难共患难的呢?

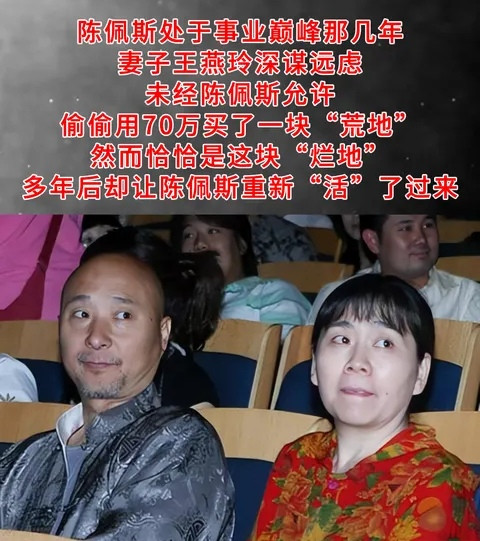

当71岁的陈佩斯带着话剧《戏台》惊艳回归,我们不该忘记26年前那个陪他隐居深山种石榴的女人——王燕玲。她用最朴实的智慧,书写了一段比戏剧更动人的真实人生。

一、1998年寒冬:从巅峰跌落谷底

1998年的北京格外寒冷。陈佩斯站在央视大楼外,手里攥着"封杀令",呼出的白气凝结成霜。这位曾11次登上春晚的"喜剧之王",一夜之间所有作品下架,合作方纷纷索赔,银行账户只剩两位数。

"当时感觉天都塌了。"多年后陈佩斯回忆,"最痛苦的不是没钱,是突然找不到存在的价值。"他把自己关在卧室三天,直到妻子王燕玲推门而入,手里拿着几张泛黄的纸——那是三年前她悄悄承包的万亩荒山合同。

"早就料到有这一天。"这个平时买菜都要讨价还价的女人,此刻眼神坚定:"明天就进山,我们种石榴去!"

图源网络 陈佩斯、王燕玲夫妇与老艺术姜昆

90年代的娱乐圈,像王燕玲这样有危机意识的艺人配偶实属罕见。多数明星夫妻在顺境时挥金如土,逆境时劳燕分飞。她的远见卓识,堪称娱乐圈"贤内助"的典范。

二、深山岁月:从明星到农民的蜕变

延庆深山的老农至今记得1999年春天:城里来的"陈傻子"夫妇,穿着补丁衣服在乱石堆里开荒。陈佩斯手掌磨出血泡仍不停镐,王燕玲天不亮就起床挑粪施肥。村里人都笑话:"大明星学种地?等着饿死吧!"

但这对夫妻创造了奇迹:

第一年:500棵石榴树死了一大半

第三年:果园扩大到200亩,引进突尼斯软籽石榴

第五年:年收入突破30万,远超当年演艺收入

"有次暴雨冲垮梯田,他跪在泥里抢救树苗,哭得像个孩子。"王燕玲在日记里写道。正是这些与土地相伴的日子,洗去了陈佩斯身上的浮躁。深夜煤油灯下,他开始重读《莎士比亚全集》,笔记本上渐渐写满新剧本构思。

笔者探访当年果园发现,王燕玲选择的突尼斯石榴品种,如今市场价每斤超50元。她的农业投资眼光,不输专业投资人。

图源网络 陈佩斯与王燕玲

三、艺术重生:从石榴园到话剧舞台

2001年秋天,王燕玲把存折拍在桌上:"128万,够你排话剧了。"这是他们卖光所有石榴的积蓄。陈佩斯颤抖着手不敢接,妻子却说:"当年嫁的就是你骨子里那股劲,不是春晚明星的光环。"

重回话剧界的路比想象更难:

首演观众仅37人

同行嘲讽"过气明星垂死挣扎"

最困难时连团队工资都发不出

但王燕玲再次展现惊人魄力:抵押房产、亲自当剧务、甚至客串龙套。当陈佩斯因苛求完美对演员发火时,是她悄悄准备润喉茶和道歉卡片。某场《托儿》谢幕时,陈佩斯对着空荡荡的观众席鞠躬10分钟,起身发现妻子站在最后一排鼓掌——她永远是他最忠实的观众。

图源网络 陈佩斯自导自演的话剧处女作-----《托儿》

据统计,陈佩斯话剧从2001年场均上座率不足30%,到后来的2006年全国巡演一票难求,票房累计破亿,完成了中国话剧史上最励志的逆袭。

四、《戏台》封神:艺术生命的第二次绽放

图源网络

当陈佩斯带着自导自演的《戏台》巡演至上海站,谢幕时全场起立鼓掌25分钟。有观众发现,第一排永远坐着同一位女士——王燕玲两鬓已白,腰背却挺得笔直。

图源网络 王燕玲年轻时照片

这部被誉为"中国话剧新高峰"的作品,处处可见生活馈赠:

老班主坚守戏台的情节,源自深山护林的经历

喜剧包袱的节奏感,脱胎于果园劳作的韵律

对艺术的敬畏之心,正是石榴树下悟出的人生真谛

某次后台采访,记者问王燕玲如何看待丈夫的坚持,她只说:"他弯腰是为了艺术,我挺腰是为了让他知道,永远有人撑着他的脊梁。"

在流量至上的娱乐时代,陈佩斯夫妇用30年证明:真正的艺术家不会被时代抛弃,只会以更耀眼的姿态归来。他们的故事,是对"内容为王"最好的诠释。

五、婚姻启示:娱乐圈最稀缺的不是明星,而是这样的夫妻

在这个离婚比合作更常见的圈子里,陈佩斯与王燕玲的故事给我们深刻启示:

远见卓识的智慧王燕玲在丈夫事业巅峰时就预留退路,承包荒山的决定展现了非凡的前瞻性。

患难与共的坚守从明星太太到农妇的转变,王燕玲用行动诠释了"同甘共苦"的真谛。

艺术与生活的平衡她既尊重丈夫的艺术追求,又懂得用现实智慧为梦想保驾护航。

相互成就的婚姻陈佩斯的艺术重生,离不开王燕玲在背后的默默付出与支持。

图源网络

此刻,71岁的陈佩斯正在排练新戏。后台角落,王燕玲依旧在默默整理道具。他们的故事告诉我们:人生如戏,但比戏剧更精彩的是——有人愿意陪你演完每一场,无论台下有没有观众。

在这个浮躁的时代,陈佩斯夫妇用30年光阴书写了一段关于艺术、爱情与坚持的传奇。或许,这就是为什么《戏台》能打动无数观众的原因——因为它承载的不仅是精湛的表演,更是一对夫妻用生命谱写的真实故事。

http://jajdj.com/xinwendongtai/110207.html